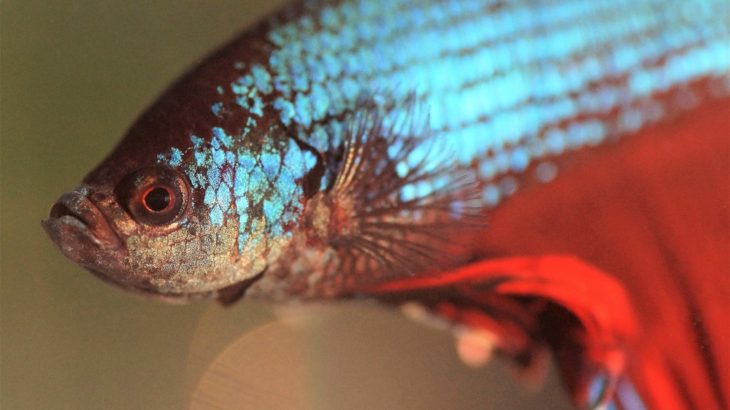

ベタはとても愛嬌のある魚で、まるでペットのような感覚で飼育できます。

その分愛情も深く、犬や猫のように死なせてしまうとペットロスになってしまう方もいるほどです。

そんな愛するベタは、健康に生きると寿命は何年なのか、またその寿命を全うさせてあげるにはどうしたらいいのかそのコツを元熱帯魚屋のベタブリーダーがやさしく解説します!

ベタの平均寿命は何年?

まず飼育するうえで重要なのが、寿命がどれぐらいなのかということ。

これは寿命が近くなった場合、若い時とは違う管理が必要になるからで、若い時の不調は病気の可能性が高く、年老いたときの不調は衰えによるものだからです。

もちろんこればかりに捕らわれてもいい管理はできないのですが、頭の片隅には入れておくようにしましょう。

ベタの寿命は3~5年

熱帯魚の寿命は、おおよそ大きさと比例します。

つまり大きくなる魚は寿命が長く、小さい魚は短めというわけですね。

ベタの場合は、体長が3~5㎝程度と、小型魚の部類に入ります。

その寿命も短く、おおよそ3~5年と言われています。

ちなみに筆者の場合、最長は4年半ほど。5年はしっかり飼育管理が必要なうえに、かなり丈夫な個体でなければ難しいように思います。

お迎えしてからの年数ではないので注意!

では3年も生きさせてあげられなかったら飼い主さんに何か問題があったのかというと、それは一概には言えません。

もちろん数か月で死んでしまうなど極端に短い場合はとても心苦しいものですが、ベタは主に海外で生まれ、海をわたって日本に来ているため、その間も寿命に入るのです。

しかもお店に来てから何か月たったかもわからないことが多いので、例えば2年で死んでしまったからと言って、管理が悪いとも言えないというわけです。

もちろんしっかり飼育管理してあげる前提で飼育を始めるべきですが、もともとその個体の寿命が短めだということも少なくないので、しっかり管理してあげたうえで寿命が短くても、あまり自分を責めないようにしましょう。

寿命が近くなったベタの状態

ではベタが年老いてくるとどうなるのでしょうか。

前述した通りベタの寿命は2年も幅があるので、その間いつ年老いたのか、人間のように見た目が明らかにふけることもないのでわかりにくいですよね。

しかし体力は確実に落ちてくるので、管理をより手厚くしてあげるべきです。

具体的な管理方法は下記しますが、まずはお迎えして数年たったベタが、ここで記述するような状態になった場合は、老化を疑いましょう。

ヒレがあまり開かなくなる

ベタは本来ヒレの短い魚で、改良によってショーベタの大きなヒレを手に入れました。

つまり本来よりも筋肉が必要な状態というわけです。

歳を取ると筋肉もやはり衰えてくるので、ヒレがあまり開かなくなる状態になります。

もちろん活発であればフレアリングはしてくれるのですが、開きは若い時ほどではなくなりますし、フレアリングする時間も短くなりますね。

ヒレがたるんでくる

ベタのヒレは、実はベタファーム(養殖場)でしっかりトレーニングされている状態で、トレーニングしなければそこまで大きくなりません。

いわば伸ばしているというわけです。

ベタの健康な飼育にはフレアリングが必要なのですが、そのフレアリングによっても、わずかにですがヒレが伸びていきます。

歳を重ねるとヒレがどんどん大きくなっていって、歳を取ると余ってたるんだような状態になります。

とくにハーフムーンやデルタテールなど、ヒレの面積が大きいベタはその様子が顕著です。

もちろんこれは病気ではないのですが、ひっかけて破いてしまうリスクも大きくなるので、流木やビニールの水草など、鋭いレイアウトなどには注意したいですね。

動かなくなる

これは筋力の低下、ヒレの肥大化も原因なのですが、年老いたベタはあまり動かなくなる傾向にあります。

エサや飼い主が近づいてきたとき以外は底に沈んで休むことが多くなりますね。

プラカットタイプやメスの場合は年を取ってもそこまで底に沈んでいるような状態にはならないので、やはりヒレが大きいのが負担になっているのでしょう。

もし泳ぐのが負担になるほど老衰している場合は、沈むタイプの人工餌に切り替えてあげると負担が少なくなるかもしれませんね。

ヒレの傷や裂けが治らなくなる

ベタのヒレは、病気やケガで裂けてしまったり、穴が開くことが珍しくありません。

若い時は適切に治療してあげれば徐々に治っていくのですが、年老いたベタはその治りが遅く、穴が裂けが塞がらなくなるようになります。

切れ口がしっかり塞がれば問題はないので、ケガやヒレの裂けが見られる場合には、適切に治療してあげましょう。

年老いたベタの飼育管理

上記したように、ベタが年老いてきた兆候が見えてきたら、若い時の飼育環境より負担が少ない飼育環境に切り替えてあげることで、寿命の終わりまで快適に過ごさせてあげられます。

もちろんこれは若い時からやってあげてもいい管理方法なので、よりベタを健康に飼育してあげたい方は意識してあげてくださいね。

消化しやすく栄養たっぷりの餌

ベタはもともと消化器官の弱い魚で、よく消化不良を起こすことでも知られています。

歳を取るとそれがより顕著になり、治療もむずかしくなります。

なので、歳を取ったベタの場合はなるべく消化が良く、栄養価の高い餌を与えるといいでしょう。

これは難しいことは考えず、ベタ用の人工餌で構いません。

量も少し減らして、頻度も落とした方がいいでしょう。

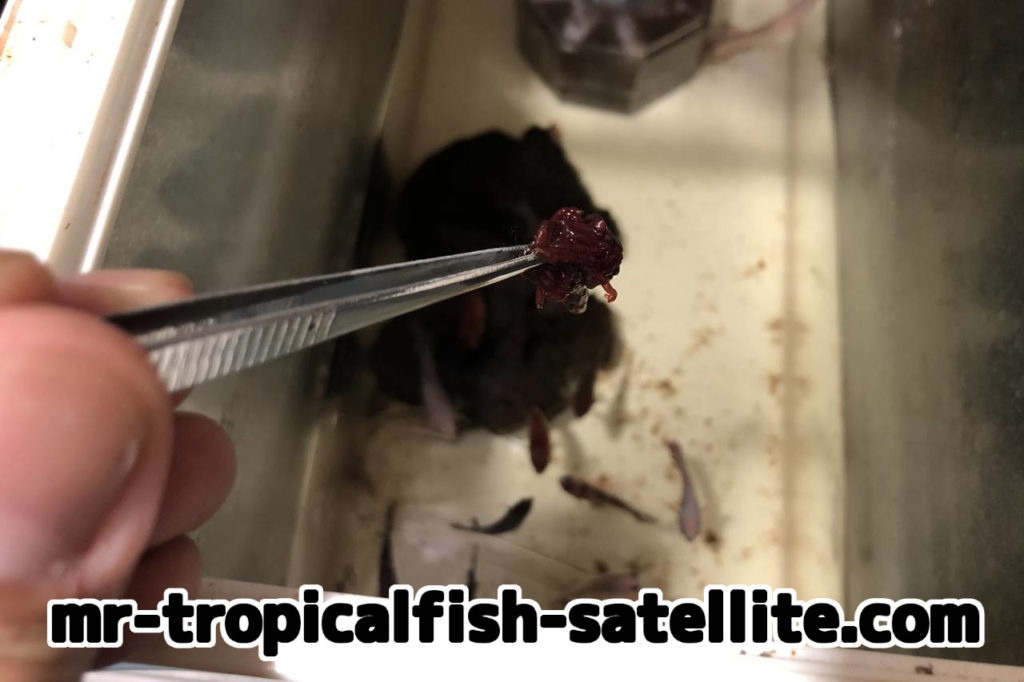

冷凍アカムシや乾燥イトミミズなども好んで食べますが、これらは栄養価は高いものの消化が悪いので、歳を取ったベタには避けたほうが無難です。

具体的な商品名を上げるなら、ひかりベタアドバンスが栄養価も高く、消化も考えられた餌なのでおすすめのひとつです。

細かい水温の管理

水温は、熱帯魚飼育の基本です。

私の感覚では、飼育する魚の健康の7割は水温にかかっていると考えています。

しかしことベタにおいては、あまりこの水温管理が厳密に行われていないように思います。

というのも、ベタを飼育する水槽は小型で、ヒーターの設置が難しいという背景があります。

また、小型水槽は水量がそもそも少ないことから、外気による水温の変化が大きいので、しっかり管理しているようでも水温の変化が大きい環境にある場合が多いのです。

とくに年老いたベタについては水温の変化などで病気になると重症化しやすく、たちまち弱って死んでしまうこともあるので、しっかり水温を25~28度に安定させてあげるようにしましょう。

10L程度の大きめの水槽に移し、その水槽に対応したヒーターを入れてあげれば、そう簡単に温度変化は起こらないのでおすすめです。

ベタの水温管理についてはこちらでも詳しく解説しています。

フィルターを外す

最近はベタ用のフィルターというのも見かけるようになりましたが、私はあまり使いません。

その理由としては、ベタはヒレが大きく水流の影響を受けやすいこと、せっかくベタが作った泡巣を壊してしまうからです。

とくに水流の影響に関しては歳を取ったベタには負担が大きいので、もしつけている場合は外しましょう。

ただしそのぶん水の汚れは増えてしまうため、こまめな管理は必要になります。

フンや食べ残しはスポイトで吸い取り、水そのものが汚れた場合は水替えで対応するようにしましょう。

水替えについて

フィルターを外すと水替えの頻度が必然的に上がりますが、年老いたベタには水替えも負担になります。(もちろん若いベタにも負担になっています)

水替えで注意したいのは、水温とpHです。

まず水温に関しては、理想を言えば飼育水と同じ24~28度が理想的です。

水替えしたときに水温がガクッと下がってしまうと、それが大きな負担になって死んでしまったり、病気を誘発してしまうからです。

厳密に同じにしてもいいですがなかなか骨の折れる作業ですので、最低でも常温の水を入れるようにしましょう。冬場のキンキンの水道水をカルキ抜きしていれるようなことはないように。

次にpHですが、これも厳密に同じにする必要まではありません。

もしpHを調整している場合はできれば同じにした方がいいですが、魚の快適に暮らせるpH値と、水道水の約中性のpHであれば、徐々に入れればそう大きな問題にはならないからです。

なので、小さなコップなどで少しずつ、抜いた分の水を補充するような形がいいでしょう。

ちなみに水温の誤差も、少量ずつ入れることでギャップが少なくなり、負担も少なくなります。

病気の治療・予防について

歳を取ると、どうしても病気にかかりやすくなり、治療も効きにくくなります。

なので、予防するというのが大事になるというわけです。

まず上記した水温の管理、掃除や慎重な水替えも病気予防には重要です。

また、飼育水の適量の塩を入れるのも病気予防に有効です。

病原菌の増殖を抑え、ベタの体調を整えてあげる目的ですね。

1Lに対し0.3g程度とごく少量で構いません。

使う塩は食塩で構いませんが、こだわってミネラルの豊富な「海水の元」を入れる方もいますね。

病気になった場合に関しても、薬は魚にとっても少なからずダメージがあるため、塩で治療するのが理想です。

白点病などは水温で治療する方法もあります。

もちろん重い病気の場合は薬を使いますが、薬による水質悪化には十分注意し、こまめに水替えをしながら治療してあげてくださいね。

まとめ

以上が、ベタの寿命と、寿命をまっとうさせてあげるために私が行っている飼育管理です。

ひも解いて考えれば難しいことはなく、基本の飼育方法をしっかり行うことが、ベタの寿命を延ばしてあげる方法と言えます。

愛らしく生活に潤いを与えてくれたベタを、快適に過ごさせてあげられるようしっかり管理してあげてくださいね。

やさしい熱帯魚さんサテライトではベタ関連の記事を多く紹介していますので、興味のある方はぜひまた遊びに来てくださいね!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d520b45.7f051ef2.1d520b46.4e9d9d76/?me_id=1211165&item_id=10347618&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F1707%2F170620-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)