熱帯魚を飼育するなら、繁殖まで楽しみたいという方も多いですよね。

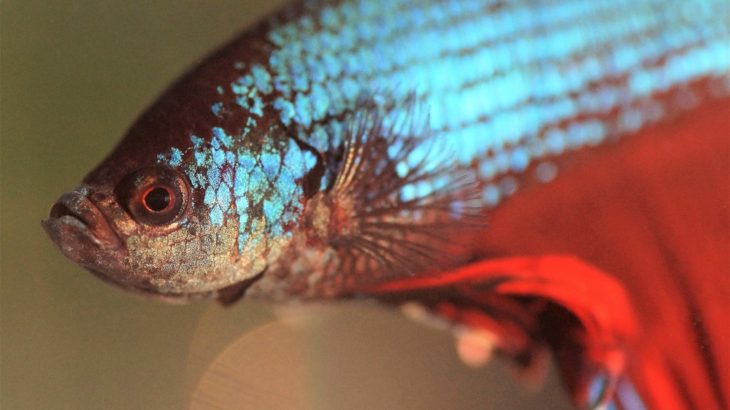

初心者から上級者までを魅了するベタも、飼育下での繁殖は可能です。

しかし、せっかく設備をそろえて繁殖に挑戦しても、失敗してしまったという方も多いです。

今回はそんなベタ繁殖の失敗の、原因と対策法を解説します。

なるべくよくある例をかいつまんで紹介しますが、それでもすこし長くなるのでまったりお付き合いいただければと思います。

ペアリングがうまくいかない場合

繁殖で一番重要になるのがペアリングです。

ベタのオスは闘魚とも呼ばれるほど闘争心が強く、それはメスに対しても同じです。

そのためオスがメスとペアにならない失敗も多く、ひとつの大きな壁になりますね。

感覚的な部分も大きいのですが、まずはペアリングのコツについて解説します。

お見合いが不十分

ベタの繁殖では、オスとメスを慣らすためにお見合いさせるのが最初の作業です。

このお見合いをさせないと、オスがメスにアピールしすぎたり、メスがオスにビビってしまい、繁殖がうまくいきません。

まずはしっかりお見合いさせて、お互いに落ち着いてから同居させるようにしましょう。

メスが及び腰

ベタの繁殖では、ある程度メスが追いかけられることで産卵が誘発されます。

なので、あまりにメスが逃げすぎると繁殖はほとんどうまくいきません。

これはお見合い不足が原因の場合もありますが、メスの性格的な部分もあります。

性格的に臆病だと少なくそもその繁殖はうまくいかない可能性が高いので、一度仕切り直して別なメスで試したほうがいいでしょう。

臆病で失敗したメスも、成長したり環境を変えると成功することもあるので、しばらくしてからまた挑戦してみましょう。

オスメスどちらかが未成熟

オスメスどちらかが未成熟の場合、繁殖がうまくいかない場合が多いです。

オスが未成熟の場合、交尾に入るつもりがなく、メスを敵とみなして最悪殺してしまうこともあります。

メスが未成熟の場合は、卵がないので産卵できず、オスから逃げるだけなのでうまくいきません。

オスは泡巣をしっかり作り、メスはおなかが膨らんで卵を持っている個体を選びましょう。

交尾がうまくいかない場合

ペアリングは上手くいったのに、交尾に至らない場合もあります。

この場合はそれぞれのベタに問題がある場合が多いので、仕切りなおしたほうがいいことも多いです。

交尾がうまくいかない場合は、その理由をよく見極めてあげましょう。

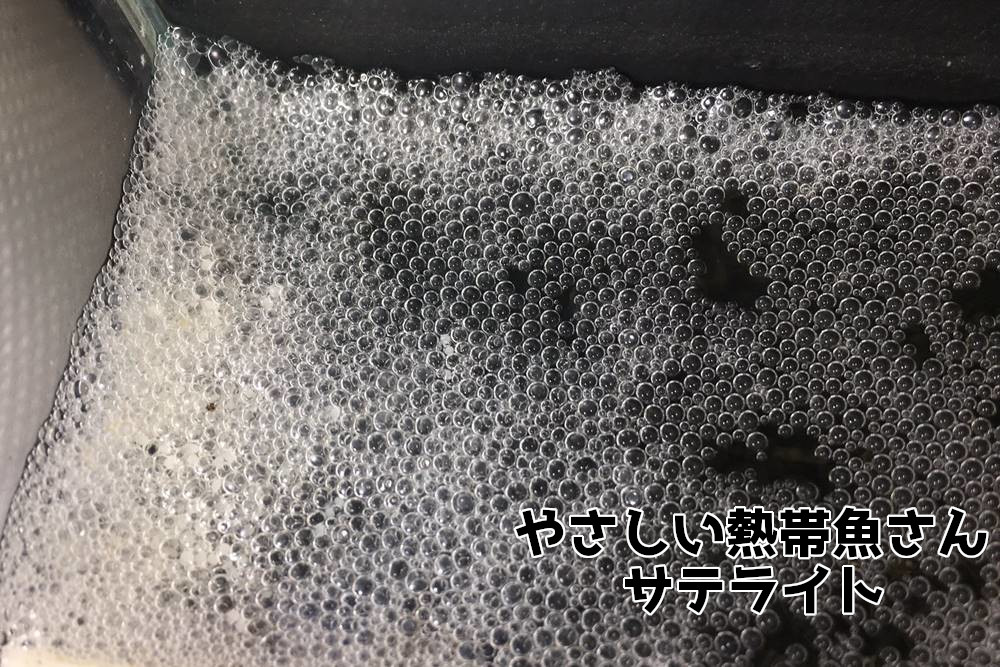

泡巣が出来ていない

泡巣は産卵した卵を産みつける大切な産卵床です。

それだけでなく、メスがオスのアピールを受け入れるのにも、泡巣は必須です。

オスを受け入れたメスは泡巣の下でオスを待つので、泡巣がないと交尾に入れません。

まずは立派な泡巣を作るまで待ち、泡巣ができていないようなら泡巣が作りやすい環境を作ってあげましょう。

オスとメスのサイズが合わない

オスはメスの体に巻き付いて交尾するので、オスメスのサイズが違いすぎるとしっかり交尾できません。

よく流通しているメスは小さい個体が多く、繁殖に適していないことも多いです。

体長の差は、ヒレを除いて1㎝程度が望ましいでしょう。

オスの体が硬い

繁殖前の飼育方法によってよくあることですが、オスの体が硬くなってしまっていることがあります。

狭い水槽で飼育したり、あまりに刺激がない生活で体を動かさないとこうなってしまうことが多いですね。

体が硬いとメスに巻き付けないので、せっかくメスが受け入れる態度を見せても、オスがうまく巻き付けずに交尾できません。

残念ですが一度固くなってしまうと戻すのは難しいので、別なオスで繁殖させたほうがいいでしょう。

卵が孵化しない場合

せっかく産卵しても、稚魚が発見できない場合。

これはベタの問題もありますが、飼育環境によっても起こりえます。

ベタの観察と同時に、繁殖用水槽の環境も見直しましょう。

水温が足りない・水温が高すぎる

卵の孵化には水温の維持が必須です。

水温が低いと卵が成長しきらず、死んでしまう可能性がとても高くなります。

水温が高くても卵が死ぬリスクはあり、ヒーターの上に泡巣を作るとそのリスクが高くなります。

最低でも25℃以下にはならないように水温管理し、もしヒーターの上に泡巣を作っていたら、ヒーターを外せそうなら場所をずらし、難しいならついているヒーターの電源を切って、離れた場所に別なヒーターを入れましょう。

無精卵だった

交尾して卵が産まれても、かならず受精卵であるとは限りません。

交尾が失敗だったり、繁殖のタイミングが早すぎて卵が未成熟、またはオスの精子が足りないなどの理由で無精卵になることがあります。

1か月ほど経ってからまた同じペアで繁殖に挑戦し、また無精卵だった場合はどちらかのベタに問題がある可能性が高いです。

オスが食卵した

卵が次々減ってしまう場合、オスが食べてしまっている可能性があります。

これは卵が無精卵で、ほかの卵まで腐らせてしまうためにあえて食べている場合、なんらかの理由で食欲が復活し、卵を食べてしまったなどの理由があります。

前者であれば問題ないのですが、もし有精卵まで食べてしまうと、今後の繁殖でも失敗する可能性が高いです。

とくに多いのが、ほかの水槽や人によるストレスで、警戒して卵を食べてしまうことなので、産卵した後はあまり水槽に近づいたりせず、まわりにほかの魚を飼っている水槽があるなら目隠しするといいでしょう。

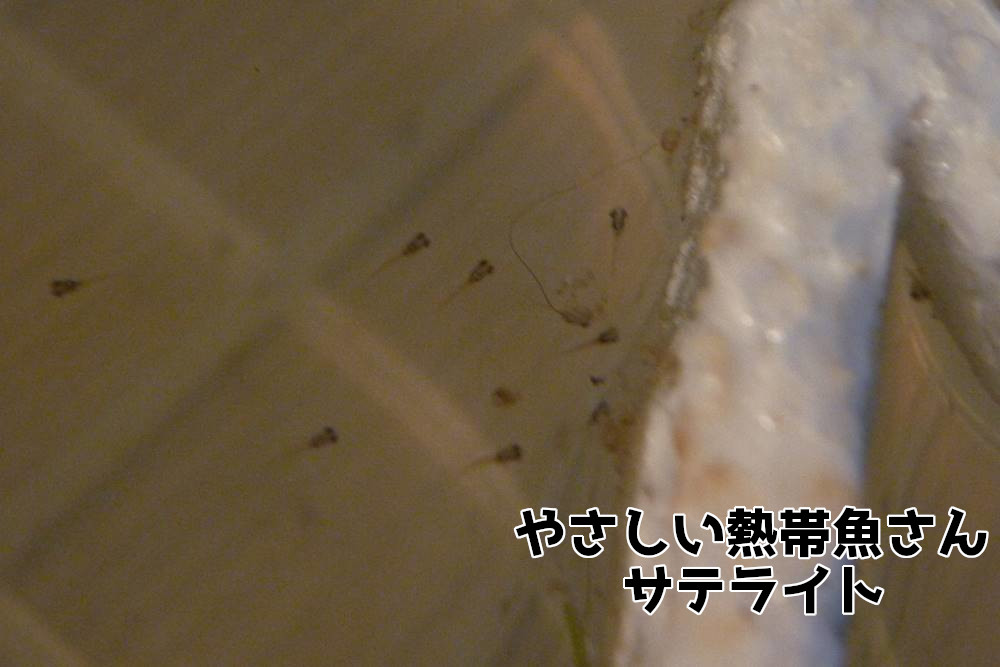

稚魚が成長しない場合

卵から稚魚が生まれるのが確認できたあと、とつぜんいなくなってしまったり、底に死んで沈んでいるのを発見することがあります。

とても残念なことですが、これは飼育環境に問題があった場合が多いです。

対処することで次から失敗しなくなる可能性が高いので、以下のような問題がなかったか確認しましょう。

親が食べてしまった

稀ではありますが、卵と同様に親が稚魚を食べてしまうことがあります。

これも親のストレスが引き金になることが多いです。

稚魚を観察しようと顔を近づけるのもストレスになりますし、周囲の水槽がストレスになることもあるので、目隠しをしてなるべくそっとしておくといいでしょう。

初期試料のインフゾリアが不十分だった

ベタの稚魚は、孵化後しばらく「インフゾリア」と呼ばれるプランクトンを食べます。

これは水槽の中にも微量に生息していますが、餌として消費されるとすぐに足りなくなってしまいます。

インフゾリアは別途培養し、1日1、2回与えるようにしましょう。

ブラインシュリンプが足りないor与えすぎた

ベタが横に泳ぎ始めてしばらくしたら、インフゾリアから「ブラインシュリンプ」に餌を変えます。

ブラインシュリンプはごく小さいエビで、卵を買ってきて孵化させて与えなければいけません。

これを与えないと成長不良で死んでしまうこともありますが、逆に食べ過ぎて体に負担がかかり、死んでしまうこともあります。

少量ずつ、こまめに与えるのが理想的です。

水質が悪化した

ベタの稚魚は水流に弱いので、ろ過システムはかなり弱いものしか使えません。

餌も水を汚しやすいブラインシュリンプなので、水質は悪化していく一方です。

水質悪化によって毒素がたまり稚魚が死んでしまったり、藻やコケが生えて、稚魚の体に絡みついて殺してしまうこともあります。

交尾までは狭い水槽が理想的ですが、稚魚の育成には大きめの水槽が適しているので、可能であれば生後2週間ほどで大きい水槽に移してあげたほうがいいでしょう。

以上が、ベタの繁殖でよくある失敗例です。

ベタ側の問題で失敗する場合もありますが、飼い主側のミスも少なからずありますね。

ベタも繁殖にはかなり体力を消耗しますし、ケガなど目に見えるダメージもあります。

せめて人間サイドで対処できることに関しては、しっかりと準備して繁殖に挑んでくださいね。

今後も優しい熱帯魚さんサテライトではベタ関係の記事を充実させていきますので、ぜひまた遊びに来てください。