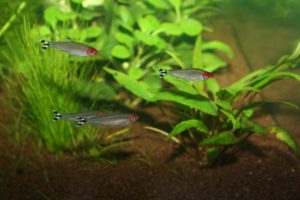

ネオンテトラは、群泳を楽しめて、水草水槽のタンクメイトにも人気の魚です。

飼育方法も難しくありませんが、小型魚なのでそれなりの注意点があります。

今回はネオンテトラの飼育方法と、おすすめの商品を合わせて紹介します!

まず覚えておくべきネオンテトラの生態

ネオンテトラは、観賞魚として一般的な小型魚です。

体長は4~5cmほどで、群れを成して泳ぎます。

温暖なアマゾン川流域の小川が原産地で、ゆるやかな流れのある水槽を好みます。

水質は弱酸性を好みますが、丈夫な魚なので中性でも十分飼育できます。

これらのポイントを抑えて、ネオンテトラの水槽を立ち上げてみましょう!

ネオンテトラにおすすめのエサ

ネオンテトラは、基本的な熱帯魚の餌で飼育できます。

テトラのテトラミン、キョーリンのネオプロスなどを食べてくれるでしょう。

ネオンテトラ用に開発されたエサも多いので、ネオンテトラやカージナルテトラなど小型のテトラを中心に飼育する水槽にお勧めです。

ネオンテトラは肉食性も強いので冷凍赤虫などもおすすめです。

ただし、冷凍赤虫一匹はネオンテトラに対して大きすぎるので、少しカットしてから与えたほうがいいでしょう。

ネオンテトラを飼育する水槽

ネオンテトラを1匹だけで飼うことは少ないですよね。

魚を複数飼うときは、数に合わせて水槽の大きさを調整する必要があります。

ネオンテトラの数に対する水槽のサイズは、おおよそ以下の通りです。

| ネオンテトラの数 | 推奨する水槽の大きさ |

| 5~10匹 | 20cmキューブ水槽(約7L) |

| ~20匹 | 30㎝キューブ水槽(約24L) |

| ~30匹 | 45cm規格水槽(約32.5L) |

| ~50匹 | 60cm規格水槽(約64L) |

水草水槽にするなら、ネオンテトラが十分泳げるスペースを作るために、少し大きめの水槽にするといいよ!

ネオンテトラにおすすめの濾過フィルター

ネオンテトラは小型魚で、水質の変化に少し敏感です。

濾過フィルターは、水槽の大きさに対して、十分にろ過能力があるものを用意しましょう。

水流は好きですが、自然に泳げるようあまり強すぎないものがいいでしょう。

外掛け式フィルター

水槽のふちに取り付けるタイプで、よく飼育セットなどに付いてくる濾過フィルターですね。

ろ材が少し高いですが、ネオンテトラならそこまで水を汚さないので大丈夫。

ただし、やや水流が強いので、ネオンテトラにも水草にもストレスを与えないよう出力を調整してあげる必要があります。

また、ネオンテトラが吸い込まれないよう、吸水口にストレーナースポンジをつけるのもお忘れなく。

モーター式投げ込みフィルター

本体を丸ごと水中に沈ませて使う濾過フィルター。

こちらもあまり濾過能力は高いほうではありませんが、ネオンテトラが汚すぐらいなら十分濾過してくれます。

水流も、もともと弱めるよう工夫して設計されているものが多いので、比較的扱いやすい濾過装置ですね。

ただし濾過材を交換するのが少し面倒なので、その点外掛け式フィルターに劣るかもしれません。

スポンジフィルター

ろ過材になるスポンジが露出した、エアリフト式の濾過フィルター。

物理ろ過能力には劣りますが、ネオンテトラはあまり水を汚さない魚なのでそこまでデメリットにならないですね。

生物ろ過能力が強いので、水質を維持する能力も高いです。

水流が弱いので大型水槽には向かず、またレイアウトが多く水通しが悪い場合は汚れがたまりやすいので、サブフィルターとして投げ込み式フィルターなどを設置するといいでしょう。

上部フィルター

水槽の上に乗せるスタイルの濾過フィルター。

濾過容量も大きく、メンテナンスも簡単なのでおすすめです。

ただし、ある程度大きい水槽用しか販売されていないため、少数でネオンテトラを飼いたいと思っている場合は使えないかもしれません。

外部フィルター

水槽の外にタンクを設置し、ホースで水を通して濾過するタイプのろ過フィルター。

二酸化炭素を逃がさないので、水草水槽では定番の濾過フィルターですね。

ただし、やや本体の価格が高く、扱いも少し面倒な点は上部フィルターに劣るかもしれません。

ネオンテトラにオススメのヒーター

ネオンテトラは小型魚の中では丈夫ですが、あくまでしっかり濾過と保温をしている条件において。

保温は必須で、水温を25℃前後に保つ必要があります。

基本的には、水に入れてコンセントをさすだけで温度を調整してくれる「オートヒーター」で十分です。

オートヒーターには設定温度がいろいろあるので、熱帯魚用の26℃設定のもので、水槽の大きさに合わせた出力のものを使いましょう。

ネオンテトラにオススメの砂利

ネオンテトラはきらびやかな色が魅力ですが、じつは砂利によってはその色が落ちてしまうことがあります。

具体的には白い砂利だとそれにあわせて色も薄くなってしまい、せっかくのキレイな色が抜けてしまいます。

どの種類の砂利を選ぶ場合にも、暗い色のほうがおすすめですね。

水草を入れる場合は、ソイルがおすすめです。

土を固めた底材なので養分を放出するものがあり、やわらかいので水草の根付きもいいですね。

ただし定期的に交換が必要なことなどを考えると、初心者には少し扱いにくいかもしれません。

ネオンテトラ水槽にオススメのレイアウト

ネオンテトラは群れで泳ぐ習性があるので、あまり群れを散らさないレイアウトがおすすめです。

水草も、背の高いものをたくさん植えるよりは、背の低い前景草を中心に、石を組むようなレイアウトが泳ぎやすくなるでしょう。

流木にウィローモスを活着させたものも映えそうですよね。

ネオンテトラと混泳しやすい魚

ネオンテトラは小さい魚なので、ネオンテトラだけの水槽だと少し寂しいですよね。

ネオンテトラは比較的混泳させやすい魚なので、さまざまな魚と混ぜて泳がせることで水槽もより明るくなります。

とくに初心者の方でも飼育しやすく、ネオンテトラ用の水槽でも飼育できる魚をピックアップしてみました。

コリドラス

とぼけた顔が魅力的な、ナマズの仲間。

底にある餌の食べ残しなどを食べてくれるお掃除屋さんとしても人気ですね。

青コリドラスや赤コリドラスは丈夫なので、ネオンテトラ用の水槽で十分飼育できます。

ラミーノーズテトラ

テトラの一種で、ネオンテトラに近い体つきをしていますね。

ブルーとシルバーのネオンテトラに対して、オレンジ色のラインを表すので、水槽のアクセントになってくれます。

ネオンテトラに混ざって泳ぐので、見栄えもしますよね。

ドワーフグラミー

アナバスの一種で、ネオンテトラより大きい魚です。

小型魚に攻撃することは稀ですが、ネオンテトラの群れが避けて泳ぐので、水槽内の魚の動きに変化が出ますね。

もちろん丈夫で飼育しやすい魚なので、数匹入れてあげると水槽も鮮やかになります。

ネオンテトラを飼育する際の注意点

ネオンテトラは基本的に丈夫で飼育しやすい魚ですが、いくつかの注意点があります。

病気の対処法

ネオンテトラは群泳させる魚なので、非常に病気が萬栄しやすいです。

とくに白点病は、1匹出ると次々発病する可能性があるので、病気が出たら水槽すべて薬浴させたほうが安心ですね。

ネオンテトラ特有の病気に注意

ネオンテトラやカージナルテトラ特有の病気で、致死率も非常に高い恐ろしい病気です。

体色が白っぽくなり、ただれたように体表が赤くなるのが特徴的。

治療も難しいため、見つけたらすぐに隔離し、グリーンFゴールド・エルバージュエースなどの抗菌剤で治療しましょう。

可能なら、発症していない魚もトリートメントするのが望ましいです。

混泳の注意

ネオンテトラは混泳も難しくない魚ですが、いくつか注意点があります。

じつはネオンテトラは歯も持つ肉食性の魚で、自分より小さな魚は食べてしまいます。

このため、水槽内で繁殖しやすい魚やエビとの混泳では、繁殖の邪魔をしてしまうので要注意。

また、ネオンテトラは泳ぐのが早く、餌を集団でさらってしまいます。

泳ぎの下手な魚だと餌をうまくとれず痩せてしまうため、餌の種類や配分に少し気を使ってあげましょう。

ネオンテトラの繁殖方法

ネオンテトラの繁殖は、狙ってやろうと思うとやや困難です。

まずは成熟したオスメスを数匹ずつベアタンク水槽に移します。

水槽の底に鉢底ネットを設置し、産み落とした卵が隔離されるシステムにしましょう。

繁殖のきっかけは水温とpHの変化なので、まずは20℃程度までゆっくり水温を落とし、水替えしながら徐々に26℃程度まで上げていきましょう。

何度か繰り返すうちに繁殖に移ることがあるので、魚が弱らない程度に繰り返しましょう。

卵を産んだら親は別な水槽に移し、温度を安定させて孵化を待ちます。

稚魚は最初はインフゾリアを、その後生きたワムシを食べるようになるので、エサの管理はやや大変ですね。

おおよそ半年で流通サイズと同じぐらいに育つので、親と一緒にしても大丈夫です。

ネオンテトラはよく見かける魚ですが、飼い込めばより美しい色合いになり、繁殖も難しく飼っていて面白い魚でもあります。

珍しさがないので飼わないこともあるかもしれませんが、むしろ熱帯魚の飼育にこなれてきた時にこそ、いまいちどネオンテトラの飼育を考えてみてはいかがでしょうか。